Chargement...

Chargement...

Dans les griffes de la Continental

Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma

Une actualité de

Julien

Publié le

29/11/2017

Paris, Seconde Guerre mondiale, l'Occupation : la vie continue. Une société allemande de cinéma, la Continental, y produit certains des films les plus emblématiques de l'époque. A sa tête, le mystérieux producteur Alfred Greven.

Une étrange affaire en réalité, qui prend racine et se déploie dans les zones grises de l'époque. Octobre 1940. Il y a les vaincus, foules hagardes, hébétées, accablées, et aussi des milliers de soldats et officiers allemands à distraire. La "vie de plaisir" doit reprendre son cours. Les théâtres font le plein, bientôt suivis par les salles de cinéma.

Goebbels décide de créer à Paris une société de production cinématographique. Il nomme Alfred Greven comme chef de production. Cet avatar de Janus, ancien aviateur lors de la Première Guerre (on lui prête à cette occasion une amitié avec Göring), passé par la puissante et prestigieuse UFA, est un francophile qui, avant-guerre, a supervisé de nombreuses coproductions entre les deux pays.

Aussitôt en place, l'impétrant se met en chasse, cherche à recruter tous les talents du cinéma français. Il ne peut rien contre le départ des plus prestigieux vers le soleil californien, mais fait des pieds et des mains pour enrôler tous les autres. Apprenti-scénariste et script doctor de renom, Clouzot sera rapidement bombardé responsable des scénarios, avant de passer à la mise en scène.

Greven mène la danse. Ce géant trépané, intimidant, colérique, esthète et instruit, se distingue aussi par ses bonnes manières et ses présents des plus délicats. Sous sa houlette, la Continental sera dans un premier temps une compagnie prospère (Greven s'y entend pour sous-payer un personnel affamé ou ayant un petit quelque chose à cacher), aux statuts et finances opaques (on reste discret sur son origine allemande) et à la visée hégémonique ("rachat" de salles, incursions en zone libre...).

Selon les instructions spécifiques de Goebbels et la simple logique présidant dans un tel contexte, Greven aurait dû mettre en branle une production désuète et dénuée de toute ambition artistique de comédies légères et superficielles, opérettes dans le goût saxon, aux seules vertus divertissantes : bref, des navets apaisants comme une tisane. Si, par exemple, Simplet de et avec Fernandel s'inscrit indéniablement dans cette catégorie, d'autres films en revanche ne relèvent pas de la même limonade : Les inconnus dans la maison, La main du diable, La vie de plaisir ou bien évidemment Le corbeau (ce monstre de noirceur et d’ambiguïté reste le marqueur de l'époque). Greven a de l'ambition, et des prétentions artistiques, et sent bien qu'il a là une occasion inespérée de les assouvir.

On a ainsi un peu oublié que Carné, avant qu'il ne parvienne à rompre son contrat, avait mis en chantier pour la Continental Les évadés de l'an 4000 (d'après Jacques Spitz), ambitieuse fresque de science-fiction au budget illimité... En haut-lieu, cela ne plaît pas toujours. Mais Greven semble s'en moquer : il persiste et signe. Lorsqu'il se fait tirer les oreilles par Goebbels pour La symphonie fantastique (anémique biographie de Berlioz, mais de nature à attiser le nationalisme français selon le Ministre de la Propagande), en réponse il décide d'adapter Au bonheur des dames de Zola, pourtant mis à l'index par les nazis... Paradoxalement, les films de la Continental, en dehors des diktats du patron, échappent à toute censure alors que celle de Vichy, implacable et souvent absurde, sévit pour tous les autres. Et la Continental de produire les films les plus troubles, sinon les plus subversifs, de l'époque (1).

Tout cela n'empêche pas un climat délétère de s'installer. Suspicion et paranoïa règnent en maître. La compagnie compte un certain nombre de résistants dans son personnel, des tracts y transitent ou sont placardés sur les murs. Certains de ses scénaristes sont juifs, Greven ne l'ignore pas ou, plutôt, feint de l'ignorer. On se met à voir des taupes ou des espions partout. Des lettres de dénonciations (2) sont envoyées. Du reste, toutes ne sont pas anonymes, et cela donne lieu à des règlements de compte sordides et spectaculaires. Mutatis mutandis, la situation préfigure le Hollywood du maccarthysme.

Bien vite, les budgets et les temps de tournage se rétrécissent. On adapte Simenon à tour de bras. Il faut faire plus avec moins. Greven finit par exaspérer la plupart de ses employés, qui cherchent à se dédire comme ils le peuvent. La situation devenant critique par ailleurs, la société est quasiment à l'arrêt dans les derniers mois de l'Occupation. A la Libération. Greven s'échappe avec le magot et disparaît dans la nature. Il reprendra quelques années plus tard en Allemagne des activités de producteur, à une échelle bien plus modeste. Il ne sera jamais inquiété, ni interviewé.

Loin d'une dialectique entre traîtres et héros, Christine Leteux, dans son ouvrage foisonnant et captivant, évoque avec justesse et précision de nombreuses destinées individuelles, notamment celles des moins illustres (les "moindres lumières" écrirait Philippe Garnier) qui devaient gagner leur pain, échapper au STO ou protéger des proches sur la sellette. En plus de revenir ad libitum sur la figure singulière d'Alfred Greven (dont on s'étonne qu'elle n'ait jamais vraiment fait l'objet d'études, de biographies ou même de romans), l'auteure s'attarde sur les motivations et contraintes du fameux "voyage à Berlin" du printemps 1942, resté comme le symbole de la collaboration artistique (3), et surtout éclaire d'un jour nouveau la mort tragique, épouvantable, d'Harry Baur en 1943. De façon totalement injuste, son image a été gâchée par la suspicion et ce géant n'a jamais été célébré comme il se doit : unsung comme dirait si joliment un anglo-saxon.

Christine Leteux ne se prête pour autant ni au relativisme ni à l'angélisme. On découvrira l'attitude admirable de certains, que nous ne connaissions parfois que comme d'aimables tâcherons (impayable Carlo Rim!), on croisera un Pagnol, seul maître en son château, qui préféra détruire à la hache son film La prière aux étoiles plutôt que de le voir tomber aux mains des allemands, ou à l'opposé, de sinistres personnages à la conduite abjecte (comment un triste sire, sachant leurs auteurs juifs, s'accapare sans vergogne un scénario et un film...).

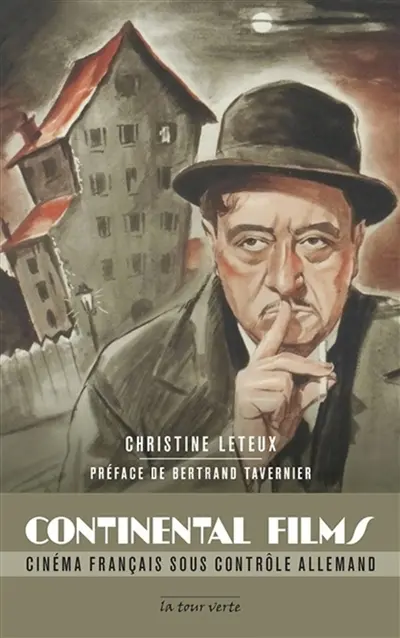

Cette étude rigoureuse et stimulante, attentive aux ressorts humains et riche d'informations nouvelles, est le fruit d'un travail colossal et inédit dans les archives françaises et allemandes, notamment les fastueux dossiers d'épurations des principaux protagonistes (dont sont tirées la majorité des citations et explications) qui, semble-t-il, n'avaient jamais été étudiés sérieusement. Le livre passionnera ceux qui se demandent comment le cinéma, art et industrie, tellement dépendant des contingences, a pu connaître ce qu'il faut bien appeler un âge d'or en France pendant l'Occupation : en plus d'un ratio anormalement élevé d’œuvres majeures, la période voit aussi Becker, Bresson ou Autant-Lara débuter derrière la caméra et de grands anciens, comme L'Herbier ou Gance, revenir du diable vauvert. Sur cette anomalie, la contribution de Christine Leteux, préfacée par Bertrand Tavernier - auteur, avec Laissez-passer, du seul film de fiction à avoir dépeint la Continental - apporte nombre d'éclairages nouveaux et précieux.

Notes:

(1) Précisons que la Continental ne produisit aucun film de propagande. C'est, par exemple, au cinéma de Vichy que l'on doit le sinistre Forces occultes.

(2) Avant que le film de Clouzot ne modifie la langue française, on appelait leurs auteurs des anonymographes (mot que les correcteurs automatiques ne connaissent même plus) et pas encore des corbeaux.

(3) Voyage auquel s'est prêtée Danielle Darrieux - dont nous saluons à nouveau la mémoire ici - dans le seul but de pouvoir rendre visite à son compagnon alors emprisonné en Allemagne. A ce sujet, on songe à plusieurs reprises au fascinant documentaire d'Edgardo Cozarinsky, La guerre d'un seul homme, montage de films d'actualité de l'époque (notamment sur la vie artistique et les "échanges" culturels) mis en regard avec des extraits du Journal parisien d'Ernst Jünger (journal qui reste, au demeurant, un document inestimable, restituant comme nul autre le zeitgeist de l'époque).

Goebbels décide de créer à Paris une société de production cinématographique. Il nomme Alfred Greven comme chef de production. Cet avatar de Janus, ancien aviateur lors de la Première Guerre (on lui prête à cette occasion une amitié avec Göring), passé par la puissante et prestigieuse UFA, est un francophile qui, avant-guerre, a supervisé de nombreuses coproductions entre les deux pays.

Aussitôt en place, l'impétrant se met en chasse, cherche à recruter tous les talents du cinéma français. Il ne peut rien contre le départ des plus prestigieux vers le soleil californien, mais fait des pieds et des mains pour enrôler tous les autres. Apprenti-scénariste et script doctor de renom, Clouzot sera rapidement bombardé responsable des scénarios, avant de passer à la mise en scène.

Greven mène la danse. Ce géant trépané, intimidant, colérique, esthète et instruit, se distingue aussi par ses bonnes manières et ses présents des plus délicats. Sous sa houlette, la Continental sera dans un premier temps une compagnie prospère (Greven s'y entend pour sous-payer un personnel affamé ou ayant un petit quelque chose à cacher), aux statuts et finances opaques (on reste discret sur son origine allemande) et à la visée hégémonique ("rachat" de salles, incursions en zone libre...).

Selon les instructions spécifiques de Goebbels et la simple logique présidant dans un tel contexte, Greven aurait dû mettre en branle une production désuète et dénuée de toute ambition artistique de comédies légères et superficielles, opérettes dans le goût saxon, aux seules vertus divertissantes : bref, des navets apaisants comme une tisane. Si, par exemple, Simplet de et avec Fernandel s'inscrit indéniablement dans cette catégorie, d'autres films en revanche ne relèvent pas de la même limonade : Les inconnus dans la maison, La main du diable, La vie de plaisir ou bien évidemment Le corbeau (ce monstre de noirceur et d’ambiguïté reste le marqueur de l'époque). Greven a de l'ambition, et des prétentions artistiques, et sent bien qu'il a là une occasion inespérée de les assouvir.

On a ainsi un peu oublié que Carné, avant qu'il ne parvienne à rompre son contrat, avait mis en chantier pour la Continental Les évadés de l'an 4000 (d'après Jacques Spitz), ambitieuse fresque de science-fiction au budget illimité... En haut-lieu, cela ne plaît pas toujours. Mais Greven semble s'en moquer : il persiste et signe. Lorsqu'il se fait tirer les oreilles par Goebbels pour La symphonie fantastique (anémique biographie de Berlioz, mais de nature à attiser le nationalisme français selon le Ministre de la Propagande), en réponse il décide d'adapter Au bonheur des dames de Zola, pourtant mis à l'index par les nazis... Paradoxalement, les films de la Continental, en dehors des diktats du patron, échappent à toute censure alors que celle de Vichy, implacable et souvent absurde, sévit pour tous les autres. Et la Continental de produire les films les plus troubles, sinon les plus subversifs, de l'époque (1).

Tout cela n'empêche pas un climat délétère de s'installer. Suspicion et paranoïa règnent en maître. La compagnie compte un certain nombre de résistants dans son personnel, des tracts y transitent ou sont placardés sur les murs. Certains de ses scénaristes sont juifs, Greven ne l'ignore pas ou, plutôt, feint de l'ignorer. On se met à voir des taupes ou des espions partout. Des lettres de dénonciations (2) sont envoyées. Du reste, toutes ne sont pas anonymes, et cela donne lieu à des règlements de compte sordides et spectaculaires. Mutatis mutandis, la situation préfigure le Hollywood du maccarthysme.

Bien vite, les budgets et les temps de tournage se rétrécissent. On adapte Simenon à tour de bras. Il faut faire plus avec moins. Greven finit par exaspérer la plupart de ses employés, qui cherchent à se dédire comme ils le peuvent. La situation devenant critique par ailleurs, la société est quasiment à l'arrêt dans les derniers mois de l'Occupation. A la Libération. Greven s'échappe avec le magot et disparaît dans la nature. Il reprendra quelques années plus tard en Allemagne des activités de producteur, à une échelle bien plus modeste. Il ne sera jamais inquiété, ni interviewé.

Loin d'une dialectique entre traîtres et héros, Christine Leteux, dans son ouvrage foisonnant et captivant, évoque avec justesse et précision de nombreuses destinées individuelles, notamment celles des moins illustres (les "moindres lumières" écrirait Philippe Garnier) qui devaient gagner leur pain, échapper au STO ou protéger des proches sur la sellette. En plus de revenir ad libitum sur la figure singulière d'Alfred Greven (dont on s'étonne qu'elle n'ait jamais vraiment fait l'objet d'études, de biographies ou même de romans), l'auteure s'attarde sur les motivations et contraintes du fameux "voyage à Berlin" du printemps 1942, resté comme le symbole de la collaboration artistique (3), et surtout éclaire d'un jour nouveau la mort tragique, épouvantable, d'Harry Baur en 1943. De façon totalement injuste, son image a été gâchée par la suspicion et ce géant n'a jamais été célébré comme il se doit : unsung comme dirait si joliment un anglo-saxon.

Christine Leteux ne se prête pour autant ni au relativisme ni à l'angélisme. On découvrira l'attitude admirable de certains, que nous ne connaissions parfois que comme d'aimables tâcherons (impayable Carlo Rim!), on croisera un Pagnol, seul maître en son château, qui préféra détruire à la hache son film La prière aux étoiles plutôt que de le voir tomber aux mains des allemands, ou à l'opposé, de sinistres personnages à la conduite abjecte (comment un triste sire, sachant leurs auteurs juifs, s'accapare sans vergogne un scénario et un film...).

Cette étude rigoureuse et stimulante, attentive aux ressorts humains et riche d'informations nouvelles, est le fruit d'un travail colossal et inédit dans les archives françaises et allemandes, notamment les fastueux dossiers d'épurations des principaux protagonistes (dont sont tirées la majorité des citations et explications) qui, semble-t-il, n'avaient jamais été étudiés sérieusement. Le livre passionnera ceux qui se demandent comment le cinéma, art et industrie, tellement dépendant des contingences, a pu connaître ce qu'il faut bien appeler un âge d'or en France pendant l'Occupation : en plus d'un ratio anormalement élevé d’œuvres majeures, la période voit aussi Becker, Bresson ou Autant-Lara débuter derrière la caméra et de grands anciens, comme L'Herbier ou Gance, revenir du diable vauvert. Sur cette anomalie, la contribution de Christine Leteux, préfacée par Bertrand Tavernier - auteur, avec Laissez-passer, du seul film de fiction à avoir dépeint la Continental - apporte nombre d'éclairages nouveaux et précieux.

Notes:

(1) Précisons que la Continental ne produisit aucun film de propagande. C'est, par exemple, au cinéma de Vichy que l'on doit le sinistre Forces occultes.

(2) Avant que le film de Clouzot ne modifie la langue française, on appelait leurs auteurs des anonymographes (mot que les correcteurs automatiques ne connaissent même plus) et pas encore des corbeaux.

(3) Voyage auquel s'est prêtée Danielle Darrieux - dont nous saluons à nouveau la mémoire ici - dans le seul but de pouvoir rendre visite à son compagnon alors emprisonné en Allemagne. A ce sujet, on songe à plusieurs reprises au fascinant documentaire d'Edgardo Cozarinsky, La guerre d'un seul homme, montage de films d'actualité de l'époque (notamment sur la vie artistique et les "échanges" culturels) mis en regard avec des extraits du Journal parisien d'Ernst Jünger (journal qui reste, au demeurant, un document inestimable, restituant comme nul autre le zeitgeist de l'époque).

Bibliographie